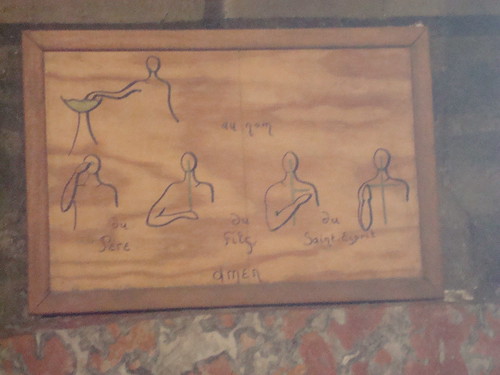

La tombe (anonymisée) d'un roi d'Albanie dans le cimetière parisien de Thiais : une photo interdite ?

Ce n'est un secret pour personne, avec la photographie numérique, la prise de vue a connu une croissance extraordinaire. Désormais, tout le monde prend des photos dans les circonstances les plus diverses et ce avec des appareils dont la technicité va du plus simple, comme les téléphones portables, au plus perfectionné. Sans juger ici de la qualité technique ou artistique, on peut dire que la plupart des gens peuvent sans difficulté s'adonner à la photographie. Soit. Mais une autre question surgit : peut-on tout photographier ? Il y a encore quelques années, il était par exemple quasiment impossible d'inscrire sur la pellicule le souvenir d'un concert auquel on assistait ; désormais, on se demande parfois si les spectateurs ne regardent pas plus leur portable ou leur appareil que la scène... De même, les bâtiments officiels sont à ma connaissance assez facilement photographiables alors qu'au contraire, en Albanie, il m'a été impossible de prendre en photo le palais présidentiel ou le siège du Premier Ministre sans voir un policier ou un militaire me dire que cela n'était pas permis.

Je voudrais ici m'arrêter sur une interdiction dont l'existence, il me semble, va plus loin que la simple question du droit à photographier. Je me souviens, il y a quelques années, alors que je recensais des tombes anciennes dans le cimetière d'un village de Seine-et-Marne, un ami photographe, qui m'aidait pour l'occasion, m'avait prévenu : photographier dans un cimetière était interdit. Je me suis donc demandé ce qu'il en était aujourd'hui.

Un constat tout d'abord : les photos de tombes ou de cimetières sont nombreuses sur Internet. Si on prend en exemple

Flickr et qu'on y saisisse comme mot-clé "cimetière", on trouve près de 84 000 éléments et autour de 22 000 pour "tombe". Le choix du cimetière comme thème de prise de vue existe donc bien.

Pourtant, un coup d'oeil rapide sur quelques règlements de cimetières permet de constater l'illégalité de la plupart de ces photos.

Ainsi, pour le cimetière de

Bourges, il est précisé qu'il "est interdit de photographier dans les cimetières sans une autorisation", comme à

Belfort où il est interdit "de photographier les monuments sans l’autorisation de l’Administration municipale."

Pour celui de

Brest, le texte contenu dans l'article 83 est plus explicite, surtout quand on prend en considération le titre de l'article ("Obligation de décence") :

"Il est défendu de tenir dans les cimetières des réunions autres que celles consacrées exclusivement au culte et à la mémoire des morts, d'apposer à l'intérieur ou à l'extérieur de son enceinte des panneaux ou affiches publicitaires ou autres, de faire aux visiteurs ou aux personnes qui suivent les convois des offres de service ou remise de cartes ou d'adresses, et de stationner dans ce but soit aux portes du cimetière soit aux abords des sépultures et dans les allées.

Il est interdit également de se livrer à l'intérieur du cimetière à des travaux photographiques ou cinématographiques, sauf autorisation du maire, et d'effectuer quêtes ou collectes."

A

Sélestat, "il est expressément interdit de s'y livrer sans autorisation à des opérations photographiques ou vidéos et généralement de commettre aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts" (art. 7).

A

Jouy-en-Josas, l'article 13 déplace le problème de la décence vers le droit à l'image :

"L’activité des photographes et cinéastes est soumise à autorisation lorsqu’elle s’exerce dans un cadre professionnel ou commercial."

"L’activité des photographes et cinéastes est soumise à autorisation lorsqu’elle s’exerce dans un cadre professionnel ou commercial."

On pourrait multiplier les exemples mais je vous ai cité ici les différents types d'interdiction, les règlements comportant souvent les mêmes termes. Précisons que ces règlements ont le statut d'arrêtés de police pris par le maire après approbation du conseil municipal, ce qui explique qu'il n'y a pas UN règlement type pour toutes les communes. Certaines municipalités, comme

Castres, ont d'ailleurs choisi de ne pas réglementer la photographie dans leur cimetière. Enfin, dans certains cas, c'est l'autorisation de la famille qui est nécessaire.

Plusieurs témoignages attestent de l'application de ces règlements. Ainsi, sur un

forum consacré à la Première Guerre Mondiale, un internaute raconte :

"Je me promène fréquemment dans les cimetières surtout municipaux, et fais des photos de sépultures (le plus souvent civiles) de soldats de la GG.

Dans une grande nécropole civile, un employé du cimetière m’ a courtoisement informé qu’il était interdit de photographier, que mon matériel photographique pouvait m’être confisqué... qu’une autorisation était nécessaire pour faire des images.

J’écris au service idoine de la ville pour obtenir une autorisation, un élu m’a répondu que l’accord des familles était nécessaire."

A la lecture de la règlementation, on peut arriver à distinguer trois grands cas :

- l'interdiction n'est pas motivée

- l'interdiction est motivée pour des raisons de décence

- l'interdiction, réservée aux professionnels, est motivée par un droit à l'image

De la non-motivation de l'interdiction, on ne peut pas déduire grand chose, sauf peut-être que l'interdiction va de soi pour le rédacteur du règlement. Par contre, les deux derniers cas sont chacun intéressants et méritent un petit développement

.

L'interdiction pour des raisons de décence éclaire en partie le rapport qu'entretiennent avec la mort nos sociétés contemporaines. Les morts sont ici tenus à distance et peuvent même être destinataire d'un culte. Il est frappant par exemple de lire dans le règlement intérieur du cimetière de Brest que les réunions autorisées sont "celles consacrées exclusivement au culte et à la mémoire des morts". Michel Lauwers, dans son ouvrage Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terres des morts dans l'occident médiéval" (Aubier, 2005) a bien montré comment du Haut Moyen Age au XIIe siècle, le cimetière est un lieu de vie où les hommes se réunissent pour des marchés ou rendre la justice. L'apparition d'une pastorale de la mort aux XII-XIIIe siècles change progressivement la donne pour n'en faire qu'un lieu dévolu aux morts et consacré. Finalement, le règlement de Brest est encore un héritier de cette transformation. Dans cette optique, le cimetière est le lieu des morts, du deuil, du recueillement et de l'hommage rendu aux défunts. Placé à l'écart de la commune ou derrière de hauts murs, il est un monde séparé de celui des vivants dans lequel on ne pénètre que pour s'adresser aux morts par la prière ou le respect. Dès lors, photographier une tombe c'est troubler le repos du mort, c'est ne pas lui manifester de respect. Et ce rapport à l'au-delà, c'est aussi sans doute tenir éloigner la mort au point de ne pas en publier l'image.

La publication de cette image nous conduit vers le dernier cas. Dans un certain nombre d'exemple, l'interdiction est réservée aux professionnels, c'est-à-dire à ceux qui publieront ou vendront les photographies de tombes. Ainsi l'association Real et Chef'op qui propose d'accompagner la réalisation de courts-métrages, précise dans son

listing des autorisations à demander qu'il faut obtenir l'accord de la mairie avant un tournage dans un cimetière et "préserver l'anonymat des sépultures, ou voir avec les familles des défunts". et d'ajouter : "Attention, certaines sépultures peuvent aussi être protégées comme oeuvre artistique". On touche ici clairement au statut juridique des sépultures et des défunts. Tout d'abord, la tombe contient des informations privées (dates de naissance et de décès mais aussi autres mentions possibles sur les plaques d'hommages). Comme les vivants, les morts auraient donc droit à un respect de la vie privée. On rejoint ici la question de la communicabilité des archives contenant des données personnelles... Les droits des héritiers sont quant à eux défendus par la loi. En effet, la

jurisprudence française qualifie la dépouille mortelle de "copropriété familiale" et au regard de la loi, "la sépulture est l'accessoire du cadavre dont elle s'inspire du régime juridique pour en assurer la protection", pour reprendre les termes de la motivation d'une

proposition de loi contre les atteintes au respect des morts. La sépulture est de fait une propriété privée qu'on ne peut photographier sans autorisation. Enfin, l'argument de la protection de la tombe comme oeuvre artistique renvoie au droit d'auteur ainsi qu'à l'exploitation possible du patrimoine culturel. De ces deux derniers points, il ressort donc que ce n'est pas le droit des morts qui est protégé mais celui des ayant-droits. Cependant, on pourrait se demander si les protections légales mentionnées dans ces points n'ont pas été mises en avant pour assurer juridiquement la protection de la décence qui, elle, peut paraître floue. Le caractère sacré des morts rejoindrait alors le caractère sacré et inviolable de la propriété défendue par le législateur.

Malgré des glissements vers le droit de la propriété ou le droit à l'image, l'interdiction de photographier dans les cimetières semble revêtir essentiellement, c'est-à-dire dans son essence même, un caractère religieux. Il s'agit d'assurer la non-violation du repos des morts et par extension le respect de la séparation entre le monde des vivants et celui des défunts. Si dans certaines villes, comme Paris, le cimetière peut devenir un lieu de promenade culturelle, on remarquera que dans la quasi totalité des communes - et peut-être encore plus dans les communes rurales - le cimetière reste un lieu sacré, séparé des habitations et de la vie quotidienne, dans lequel on entre pour rendre hommage aux disparus, voire, selon les types de croyances, communiquer avec eux. Y photographier reviendrait peut-être à troubler cet équilibre construit petit à petit pendant les derniers siècles et qui subsiste dans une République, certes laïque, mais dans laquelle le culte des morts demeure très vivant.

Une autre question pourrait maintenant se poser : pourquoi photographie-t-on dans un cimetière ? Ce sera peut-être l'objet d'un autre texte...

Construction en forme de tour qui surmonte une église ou s'élève à proximité, et qui abrite les cloches.

Construction en forme de tour qui surmonte une église ou s'élève à proximité, et qui abrite les cloches.